每年的上海国际电影节,都会留下许多爱电影的人的光影故事。今年,一位因为母亲离世没能来沪的山东影院经理,在上海同行“老伙计”的群策群力下,圆了一个“天堂般的梦”。

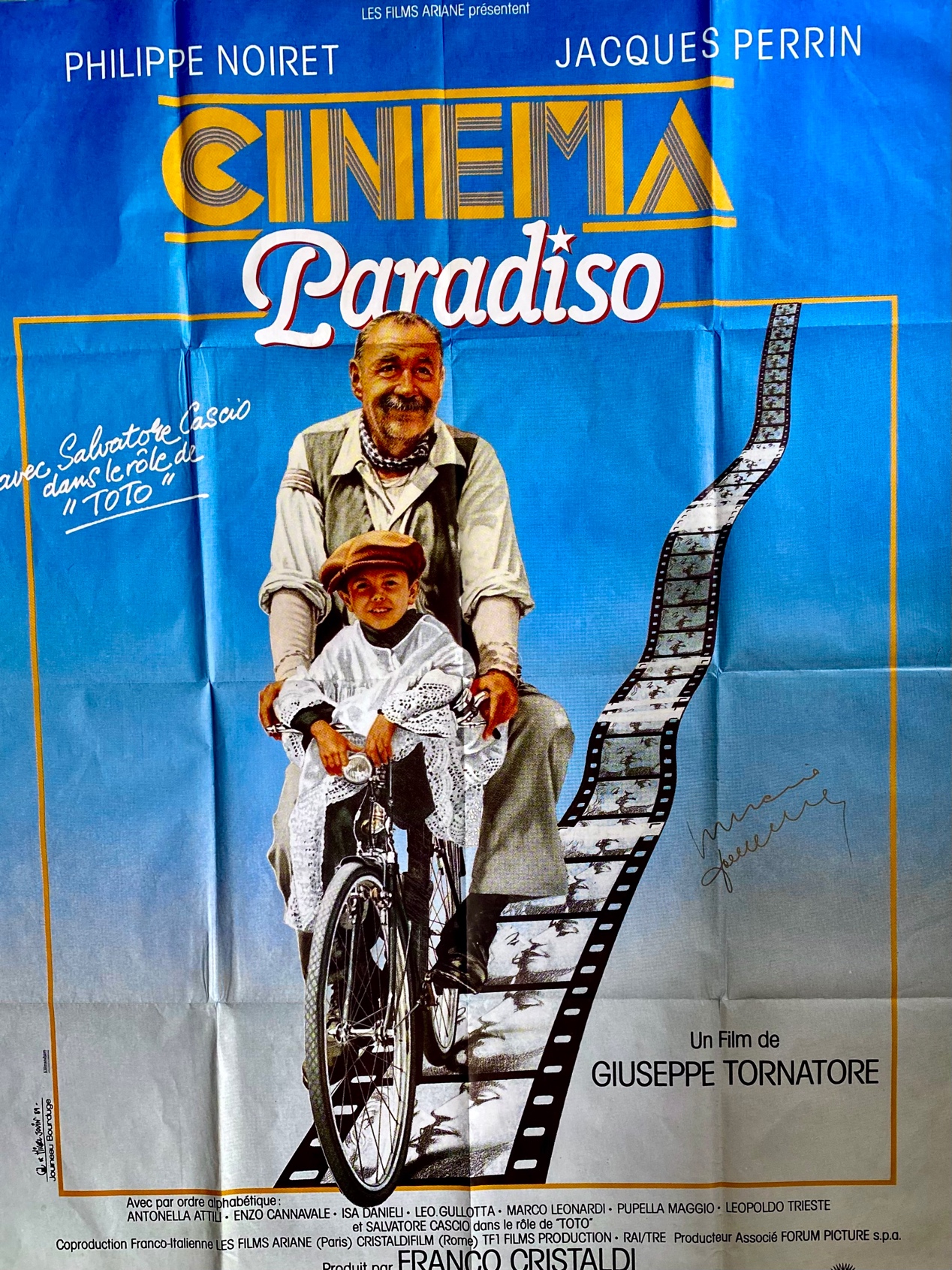

托纳多雷签名版大海报

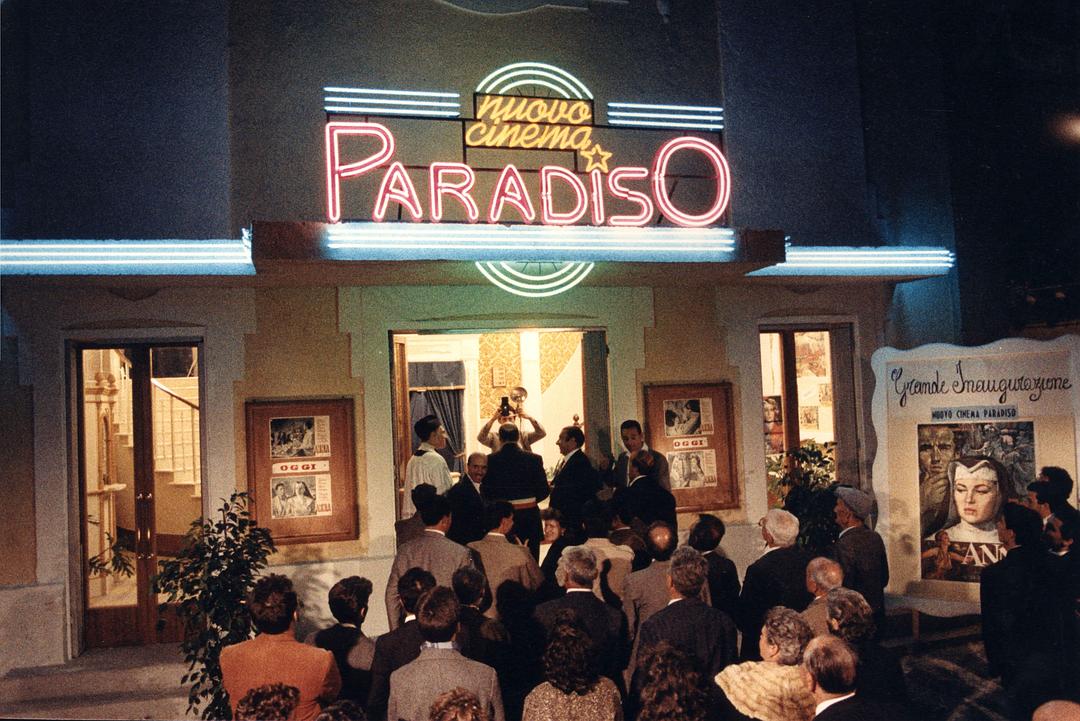

6月20日,今年的上影节评委会主席、意大利国宝级电影大师朱塞佩·托纳多雷在上海影城举行大师班。

18岁到部队就放映胶片电影的老放映员、原上海联和院线总经理吴鹤沪在观影一个半小时后溜出影厅,在他的老同事,上海国际电影节排片负责人、前上海影城副总经理王佳彦的“通风报信”下,在影城的后台休息区去“堵”到了托纳多雷。

吴鹤沪用双手食指对碰几下,托纳多雷立刻就明白了,那是老胶片放映机的正负极碳棒产生的放映光源。之后,吴鹤沪拿出了当日放映的《天堂电影院》法国版巨幅电影海报请托纳多雷签名。这张极为少见的海报,令导演本人都十分惊奇,询问起海报的来处。而吴鹤沪也告诉了托纳多雷主席,关于海报主人的故事——那是一位中国女性被电影的光和梦指引着,活出“天堂电影院”般的一生……

嫁给电影放映员,经历“天堂电影院”般的人生

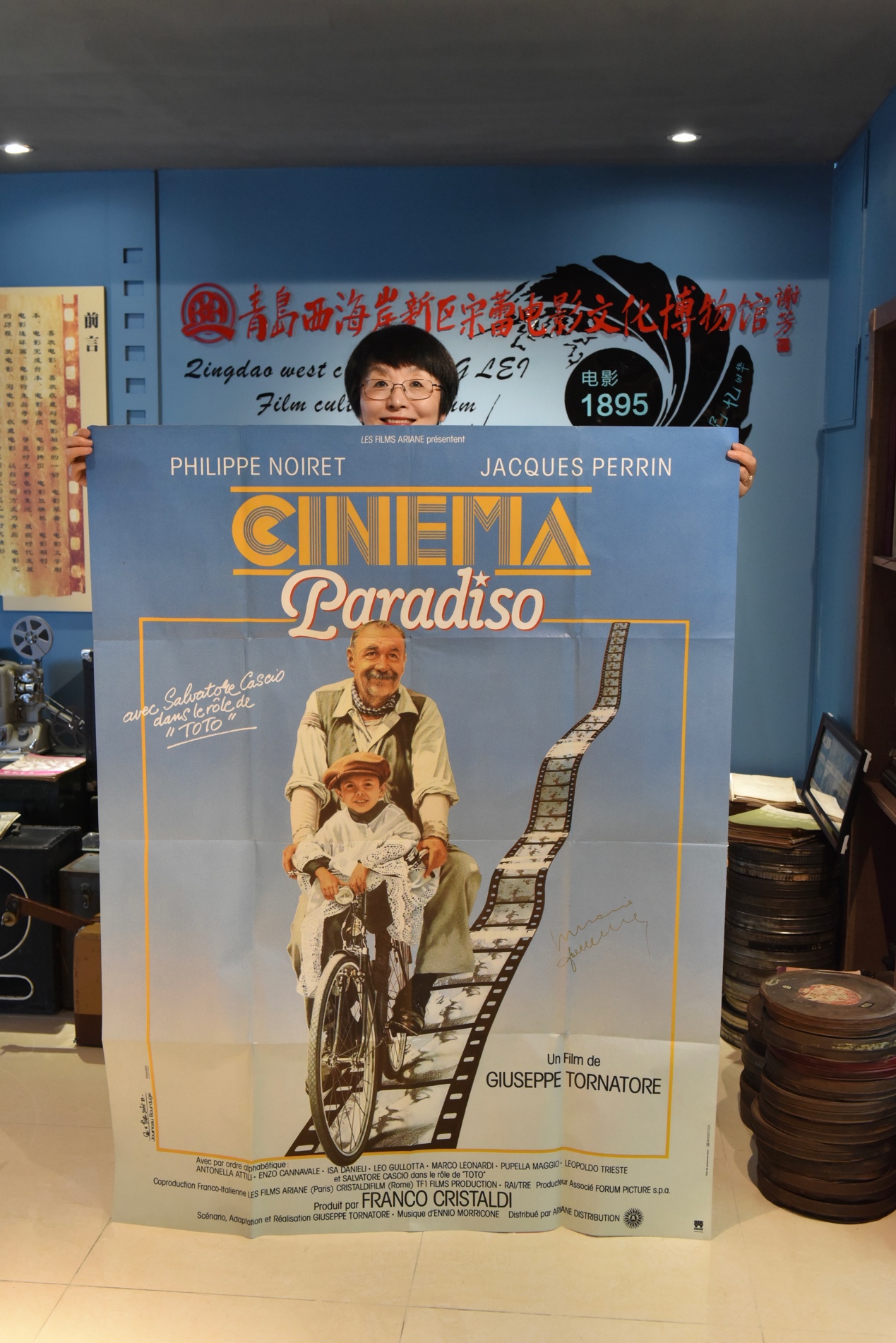

海报的主人名叫宋蕾,今年已经62岁,如今在山东青岛经营着8家电影院,每天忙碌在电影放映的第一线。

海报的主人宋蕾

宋蕾对电影的最初向往,源于童年的露天电影。小时候住在公社驻地,她最开心的事,就是大家一起看露天电影。那时的她,对放映机镜头投射出的光影充满好奇。

“我们看露天电影的时候,会跟在放映员的身边看。在放映员开始放电影的时候,当镜头里的那束光投射到银幕上时,我们就跳起来在那束光里挥动着小手,银幕上就会出现我们小手活动的影像,小的时候感觉特别的神奇。”《天堂电影院》里老放映员给“小托托”种下的电影梦的种子,宋蕾说和自己的经历如出一辙。

《天堂电影院》剧照

在择业时,父亲引导说,“宋蕾,你看你戴着个眼镜,爸爸认为你选择干文化这一行比较好,人显得还文静。”但真的让宋蕾和电影结缘的人,是她的丈夫乔伟。

宋蕾有个小学同学在胶南电影院里干检票员工作,她下班后就喜欢去电影院找同学玩顺便“蹭”电影看,于是认识了左机放映员乔伟。

当时放映室内有两台35毫米固定胶片放映机轮着放映,分左右机(也有称1号2号机),左机放完了右机马上接着放下一本,左机就将刚放完的片子取下、倒片、放在片盒里待下一场放电影时使用。为确保放映质量,当时的胶南电影院会在放电影前将左右机放映员的名字投在银幕上,以接受观众对放映质量的监督。宋蕾说,“我当时在胶南电影院看电影时每场都会看到‘左机’‘右机’,记忆太深刻了。”

乔伟带她走进了“机房重地,闲人免进”的放映室,为满足宋蕾的好奇心,还教她放电影。伴随着胶片转动的声音,感受着银幕内外的情感,他们的感情也渐渐升温,两人从恋爱到结为夫妻。“我对象现在还开玩笑说我是因为喜欢电影才喜欢上他的。”他们谈恋爱的方式如今看来也是极为浪漫。

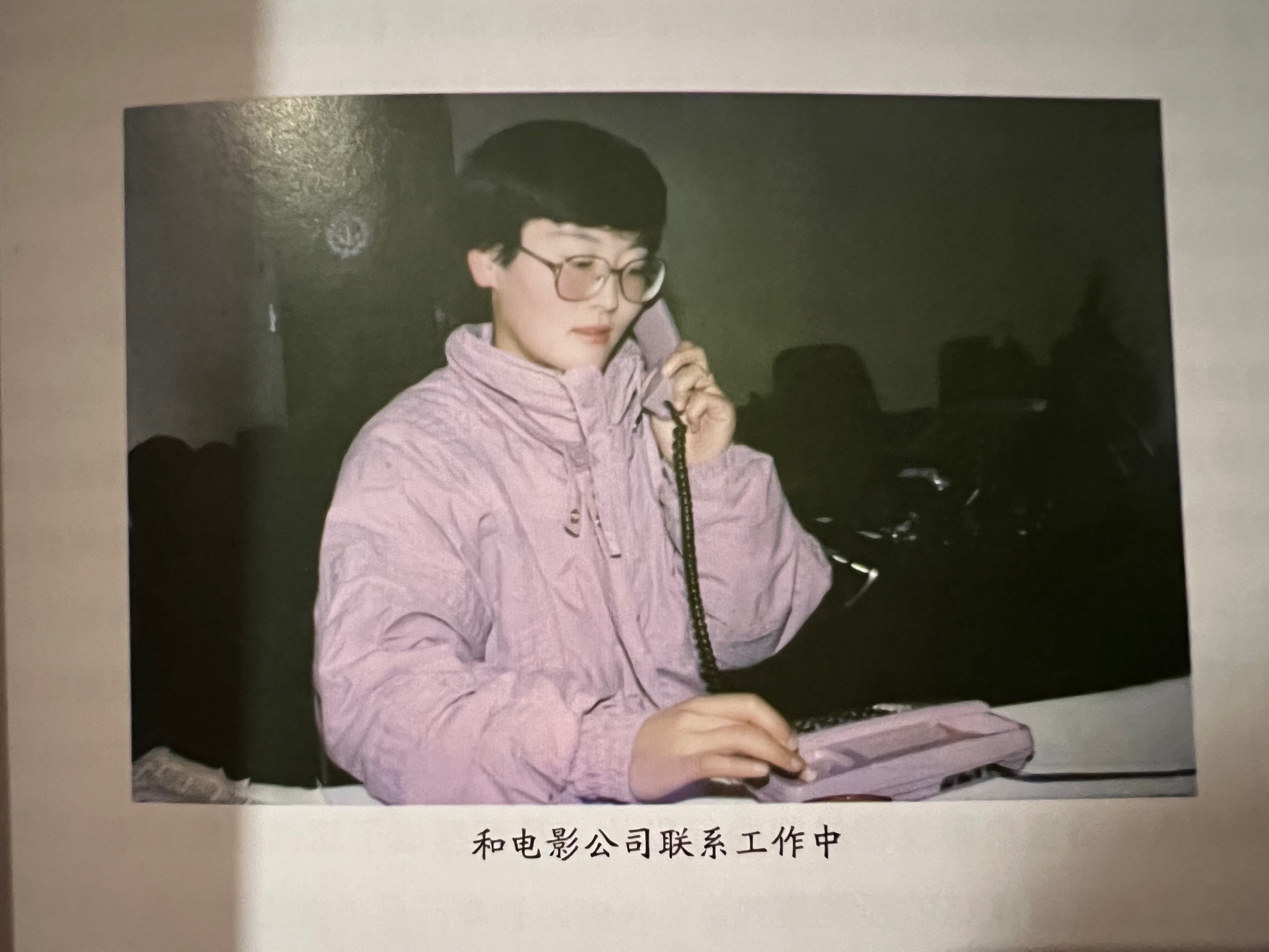

1995年乔伟为宋蕾拍摄的工作照

宋蕾的工作经历与电影里的情节更加贴合。她也曾经历过“跑片”时的紧张 —— 为了让不同电影院的影片无缝衔接,她骑着自行车穿梭于两地,“就怕传片不及时导致断片,时间都是算好的,每次骑自行车都是快速地赶”。

甚至她还经历过胶片起火——一次年轻放映员放映时,胶片突然燃起约一手长的火苗。“我赶紧拿大毛巾用水浸湿拧干扑在火苗上,又让放映员再加几条毛巾捂上,关机断电,后来慢慢地把火扑灭,整个机房黑烟弥漫,现在想起来还是惊险。”

1992年,宋蕾被调到青岛经济技术开发区工作。当时开发区刚起步,到处是刚盖起的厂房和没有修整好的土地,周围有几个村庄,整个开发区只有一条东西向的香江路。开发区的夜晚寂静得令人唏嘘。没有电影的生活是枯燥的,她经常会和丈夫带着孩子一起挤半个多小时的小公共汽车回胶南县城看电影。当时青岛的电影市场不景气,“90年代好多老电影院都租赁给录像厅、KTV、音响店和服装店等,市区也就有四家电影院正常营业,其他区县的电影院基本上都是处于停业状态。”

“从那时起,我俩便有了在开发区开一家电影院的想法,于1993年10月,我们承包了青岛花林大厦——管委政府大楼的一个报告厅,既能给新区人添个好去处,也圆了自己的电影梦。”

年轻时的宋蕾与老式放映机

“就这么着,我们根据电影院的装修风格布置了一下,投上放映设备就开始营业了。报告厅的条件还不错,有空调,软座椅,来看电影的观众也还可以,主要是来自政府大楼里上班的人和一些企业的员工。”

这个藏在政府大楼里的花林影院开到2004年,房地产开发的浪潮涌到了这里。政府大楼于2002年已迁新址,这片地被划给了房地产商。宋蕾去找开发商谈,他们答应在原址地下建个四个厅的新影院,并以年租金16万的价格再租给她。当时宋蕾去过香港、深圳等地考察,知道多厅影院的样态是电影院更好的发展趋势,满心欢喜。可没过多久,开发商因为地下建影院成本太高、管道复杂而变卦。

不同于同时代电影院以国营为主,宋蕾经营影院需要自负盈亏,在1990年代就开始做通宵电影放映,片源不足,也会补充一些正版电影光碟来放。回想起经营这个单厅影院的11年,宋蕾虽然没赚什么钱,但满是美好记忆。

那11年里,花林影院作为开发区唯一的一家影院,无数人在那儿哭过笑过,多少情侣在后排偷偷牵过手,多少孩子第一次在那儿看懂了电影里的故事。但时代车轮滚滚向前,老式影厅终究成为“时代的眼泪”。

“像《天堂电影院》里的情节一样,我的电影院也被时代给淘汰了。”宋蕾说。

花林影院拆迁前最后的留影

“《天堂电影院》是我今生最喜欢的一部电影。我与影片中的男主角托托有好多相似的经历:在放映室里学放电影、恋爱、剪片、白幕、跑片、胶片着火的突发事件以及电影院的时代变迁等等,所以看这部电影时感触颇深。每次看到托托逆向奔向放映室救老放映员艾弗特时,我都会感动到泪流满面,那段场景深深地刻在我的记忆里。”

《天堂电影院》 剧照

乘上产业发展的风,为文艺电影留一束光

花林影院关闭后,宋蕾另觅地址,拥有了全新的多厅影院青岛西海岸电影城。

说起这个名字,背后也有一段奇妙的渊源。2005年,这家多厅影城筹备注册时,工商部门要求名称需为三个字。她和丈夫去书店寻找灵感未果,走出书店时,看到夜幕下纯净的蓝色天空,突然有了想法。

当时,青岛经济技术开发区已和老黄岛合并为黄岛区,胶南尚未合并,她的影院位于黄岛区域,她每次去青岛电影公司拿电影拷贝时,在轮渡上总能看到这片“海的西面”的土地,金色的沙滩和红瓦绿树的海边村庄。于是,她将影城命名为“青岛西海岸电影城”。9年后,黄岛区和胶南区合并为一个区,而这个新区最终命名为“青岛西海岸新区”。在时代浪潮中不断扩大的光影版图,也成为连接一片地域发展的独特记忆。

宋蕾在2005年开了第一家多厅影城

赶上21世纪的第一个十年,中国电影进入“大片时代”,宋蕾在苦苦维持十多年经营后,终于开始赚钱了。多厅模式的优势很快显现,排片量大幅增加,深受观众青睐,像《变形金刚》这样的热门影片,已不能满足观众需求。宋蕾将影城由世纪商城迁址到家佳源商场,交通方便,由4个厅扩建到7个厅。

2007年开业的佳源店(2016年重新装修)

宋蕾回忆,《投名状》上映时,观众排着长龙队伍买票,有人攥着100元递到售票员手里才能长舒一口气的样子,她到现在都记得。

2010年,《阿凡达》火遍全国,为了跟上这股热潮,宋蕾咬牙换了数字放映设备,一套3D设备要90多万,当时手头紧,东拼西凑才弄齐。也是这一年,她在胶州市开了第二家影院胶州影城,开业时正好赶上用胶片放映《阿凡达》的尾巴,让许多十几年没进电影院的胶州市民看上了这部科幻巨制。

到了2014年,中国电影迎来大爆发,因原有影院周末常常一票难求,那也是全国银幕数开启疯长的时间点,宋蕾和丈夫又接连开了第三、第四家影院。丈夫负责工程,她负责运营,“一家影院赚了钱,就投入到下一家的建设中。”就这样,宋蕾一点点把西海岸新区的东西南北都布上了点,最多时拥有八家影院。

2014年9月开业的宏程店

影院“做大做强”,宋蕾还是保持着对电影的理想主义,她自己喜欢艺术电影,运营的多家影院都加入了全国艺术电影放映联盟,尽量在排片上给小众的文艺片多争取一些空间。前些年,《天堂电影院》曾有机会在中国重映,宋蕾的影院在整个放映档期一直都有排片。

宋蕾对文艺片的支持,源于对电影创作者的尊重,也源于对观众多元需求的体察。在她经营影院的几十年里,始终坚持给文艺片更多排映机会,哪怕这些影片的票房往往不尽如人意。每当有文艺片上映,只要片方有想法,她都会尽力协调,邀请导演到影院与观众见面。青岛本地有电影学院,她的场地是当地高校师生交流活动的重要站点。

有时遇到票房不佳的文艺片,主创路演来交流,票子却卖不出几张,她干脆自己买单“打票”,发给院校师生或者周边居民,免费邀请观众来看。“不能让创作者风尘仆仆赶来,却面对空荡荡的影厅。”

影院有丰富的观影活动,也为小众文艺片留足放映的窗口期

在排片策略上,周末黄金时段需要按市场规律排映热门影片保证经营;但到了工作日客流较少的时候,她总会要求团队给仍在密钥期内的文艺片排映场次,“多给这些片子一点机会。”无关商业利益,更多是出于对电影艺术的敬畏——她总说,拍电影不容易,“人家费心拍出来,就得让想看的观众能看到。”而影院作为产业链的终端,有责任为不同类型的影片保留一席之地。

光影收藏室里珍藏岁月,秦怡谢芳都给她题词

令托纳多雷都感到震惊的大海报,是宋蕾的珍藏之一。后来,她甚至给她的宝贝们,建起了一座博物馆。

宋蕾建起了自己的私人电影博物馆

宋蕾的收藏爱好始于年少时。从小她就会把看完的连环画小心翼翼地收在医院的药盒里;初中时集邮票,床头贴满了各式邮票,搬家时被父母当废纸处理,让她心疼了许久;工作后,她常去书店买电影相关的画报、杂志,把喜欢的画面剪下来,贴在从财务室找来的活页记账本里。结婚后住在电影公司,她又从被当作垃圾丢弃的旧刊物中,抢救出《大众电影》等杂志,堆在一楼放自行车和煤的小柴房里。

1993年承包影院后,那些下映电影的海报,她总舍不得扔,清理干净后存放在仓库的砖台上,渐渐积成了堆。2015年,为方便照顾母亲,她买了连体别墅,特意留出150平方米的负一层,和丈夫商量后,决定将多年收藏的电影资料陈列于此。她搭起架子,把海报、杂志、放映机等一一摆放,这里成了最初的电影资料收藏室。“放久了不展示,就失去了它们的价值”。后来,她趁着去各地开院线会议的机会,在北京、西安、广州等地的旧货市场淘选了不少电影老物件。

2016年,她到上海开会时,机缘巧合之下,邀请到老艺术家秦怡老师为她题字。起初她想的是“西海岸新区宋蕾电影资料收藏馆”,又觉“馆”字太正式,便临时请秦怡老师题了“西海岸新区宋蕾电影资料收藏室”。看着题字,她觉得这些藏品“像是有了正式的家”。

秦怡为宋蕾的“收藏室”题字

“西海岸宋蕾电影资料收藏室”

2018年,她在公司店旁租下300多平方米的空间,将自己的“电影资料收藏室”搬进了公共空间,取名“电影艺术收藏馆”,馆内陈列着16毫米、35毫米等不同规格的胶片,还原了露天电影场景——摆上淘来的老凳子、挂起银幕,用投影仪循环播放《小兵张嘎》《平原游击队》等老黑白电影的VCD。墙上贴着22大明星的海报,常有老人带着手电筒来细看上面的小字,也有大学生和影视专业学生找前台经理交流,“大家站在这儿,会讲起各自记忆里的电影故事。”

影院的公共空间里也尽是宋蕾收藏的宝贝

2022年,宋蕾又建起另一座1200平方米的电影文化博物馆展厅,将自己30余年的积淀以系统化、主题化、类型化的方式呈现给观众。这一次,为她题字的是另一位老艺术家谢芳。

宋蕾在电影文化博物馆

整个博物馆分为四个部分:电影艺术区(梳理世界电影从诞生到90年代、中国电影从起步到2000年的发展历程);电影技术区(讲解电影拍摄与放映的原理);青岛光影区(呈现1899年亨利王子大饭店建放映场所放电影至2000年大光明电影院的发展、青岛取景电影及青岛电影人故事);电影类型区(七个影厅按纪录片、红色主旋律影片、戏曲片等片种分类)。馆内有近百个展柜,柜内实物与墙上展陈相互呼应,谢芳为这座博物馆题写了馆名,昔日的影院就此变成了电影文化的栖息地。

谢芳和宋蕾

此次托纳多雷导演签名的《天堂电影院》海报,如今也成了馆中的重要藏品,与其他光影记忆一起,在时光里又多了几分被珍藏的意义。

这张海报是宋蕾2017年去戛纳淘回来的。“我一直都摆放在电影博物馆里向大家展示,凡是看到这幅电影海报的观众都会迅速反应喊出这是《天堂电影院》的海报。”

宋蕾说自己一辈子几乎没有买过电影票,因为小时候看露天电影,长大了和电影放映员恋爱结婚,后来就开起了影院,实在是没什么场景需要买票。而这一次,从上影节片单公布,看到《天堂电影院》会放映,导演托纳多雷还会亲临映后,宋蕾觉得,怎么也要到上海参与这场影迷盛宴。怎料电影开映前几日,陪伴支持自己多年的母亲离世。

对于宋蕾的影院事业,父母的爱和支持是绵延终身的助力。从收集电影周边到承包报告厅开影院,这些在旁人看来或许“不务正业”的事,母亲总说她“干的是正事”;第一家影院“势单力孤”的时候,每逢春节等忙碌时段,父亲会主动去影院帮忙打扫卫生、扫地,用行动默默支持;在资金最紧张的时刻,父母更是省吃俭用,为她垫资更新设备……细水长流的托举,成为她坚守光影事业三十余年的重要底气。

母亲去世后,宋蕾会想,“妈妈这是去天堂了吗?去天堂里的电影院和爸爸一起看电影了吗?”这个念头成了她内心一丝微弱的宽慰。

宋蕾电影文化博物馆展陈

吴鹤沪作为前上海联和院线的总经理,和宋蕾在工作中有些交集,他评价宋蕾,“是为数不多真正挚爱又在电影行业中默默耕耘的人”。因为投缘,两人一直保持联系,即便如今已经退休,也还会常常交换对电影的看法。“我当下最想做的,就是能弥补她失去慈母而情绪缺失的任何事情,我经历过那种日子,是任何人都替代不了,只能在旁边默默地做些力所能及的事情,给她多提供些情绪价值。”

吴鹤沪请托纳多雷在海报上签字

要签名当天给吴鹤沪做“内应”的王佳彦形容,当日的情景像“谍战片”,“里应外合,一气呵成”。两个年过花甲的老伙计回味起这段经历,变成两个大男孩,还颇有些得意。因为都已经退休,他们还得到上海国际电影节官方工作人员的帮助,宋蕾自己经营的影院也常接待明星路演活动,知道其中安保的烦琐,“不相干的人打乱节奏会带来很多麻烦,万一有什么事也要承担责任,但他们也愿意帮我一起来圆这个梦,我很感激。”

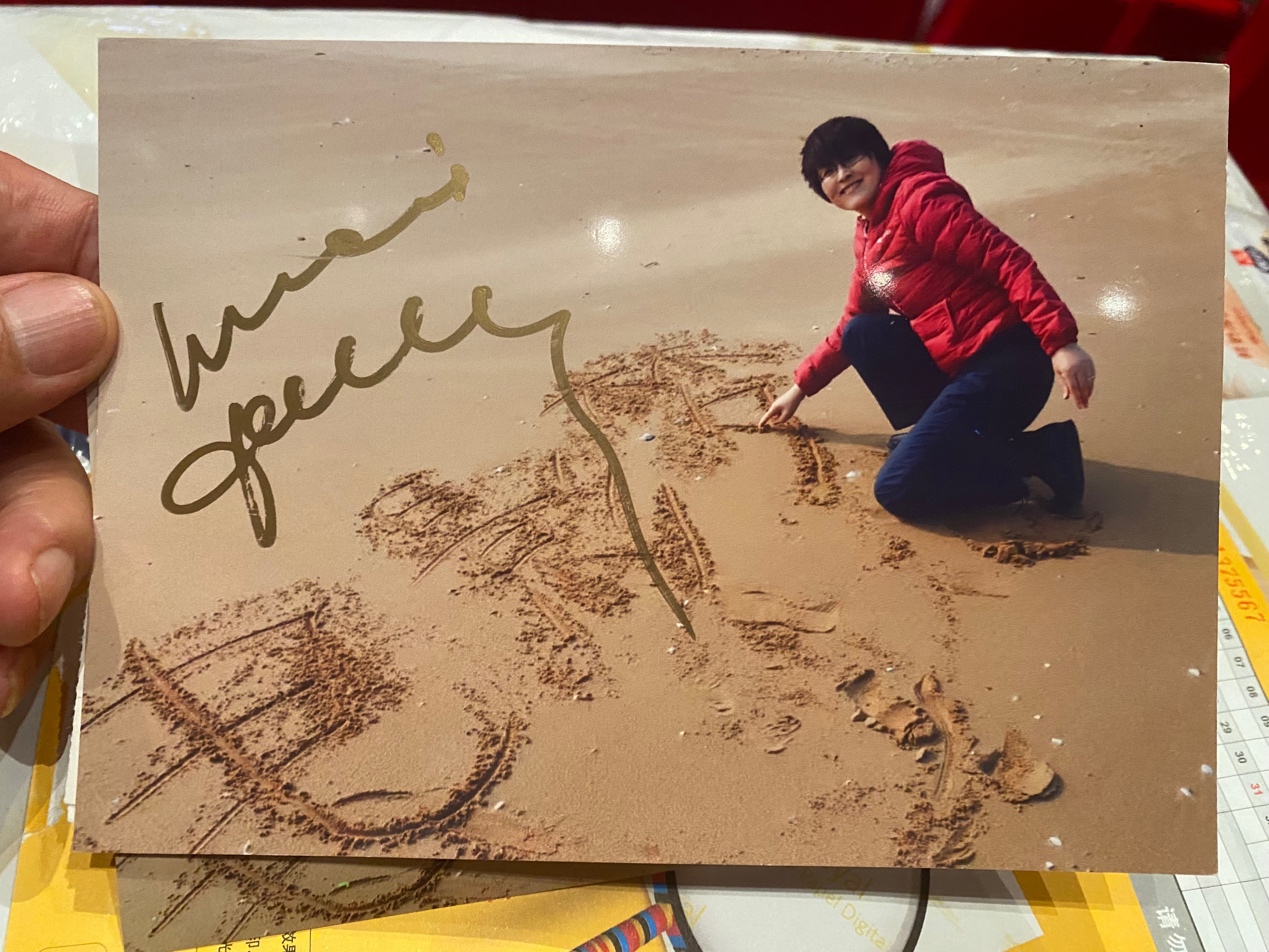

和海报一起被“盖章”的,还有一张她自己2011年在沙滩上写下的“电影梦”的照片,以及两张今年《天堂电影院》的票根。宋蕾依自己的经验,“知道很多艺术家在非自己影片的物料上签名其实是有顾虑的,但我特别想请吴老师帮我试一试,他本来退休多年也没把握,我还一直鼓励他。想到了咱就要去做,做了做不成咱不后悔,如果想到了咱不去做才后悔。”

宋蕾圆了“电影梦”

几天后,吴鹤沪把海报、照片、票根,以及今年其他上海电影节的周边一并寄回给了山东。托纳多雷的友善与理解,也让他感慨良多,“一辈子从事电影行业工作的我,也感到自己仍然生活在‘天堂电影院’之中。”

如今,62岁的宋蕾,生活依然与电影紧密相关。她的日常围绕着影院运营和电影博物馆展开,连公司的微信公众号推文也亲自过目把关。即便已到了多数人退休的年纪,她仍保持着对工作的高度投入,每天穿梭于各个影院之间,外出旅游也都是出于业务交流的需要。有时在影院转场时偶然被某部影片吸引,她会坐下来看一会儿,享受与电影的相遇。她依然担心自己跟不上行业的变化,错过新的电影动态,不了解当下观众喜欢的新鲜事物。从排片到与影迷交流,“人要不断学习,才能有活力”。

被偶像“盖章”后,干劲更足啦

她喜欢守着这些银幕和观众,影院就是她学习和感受生命力的地方,一如曾经露天放映机旁那个流连忘返的小女孩。